भारतीय संविधान की प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

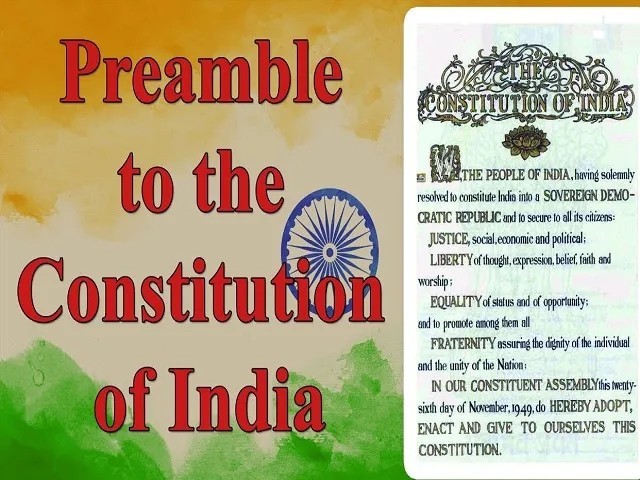

प्रस्तावना

- प्रस्तावना किसी लेख या पुस्तक का आरंभिक भाग होता है जिसमें उस रचना के बारे में एक संक्षिप्त पूर्वपरिचय दिया जाता है।

- 1946 में, संवैधानिक संरचना का वर्णन करते हुए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। जिसे 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसने भारत के संविधान को आकार दिया और इसका ही संशोधित संस्करण भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होता है।

- प्रस्तावना संविधान की परिचय और भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार निहित होता है।

- प्रस्तावना में संविधान सभा की महान एवं आदर्श सोच दिखाई पड़ती है। इसमें संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब नज़र आता है।भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है।तथा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जा सकता है।

- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा इसमें तीन नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को सम्मिलित किया गया।

संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्त्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को:

- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति,धर्म,विश्वास, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये,

- व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये,

- दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

प्रस्तावना के तत्व

प्रस्तावना में चार मूल तत्व है।

- संविधान के अधिकार का स्रोतः प्रस्तावना में वर्णित है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है।

- भारत की प्रकृतिः प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक वा गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है।

- संविधान के उद्देश्यः न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इसके उद्देश्य है।

- संविधान को अपनाने की तिथिः 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।

प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों के उल्लेख

संप्रभुता

- इसका आशय है कि, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

- यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना तथा के संविधान से लगे हो पड़ा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है।

समाजवादी

- समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ‘ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूँजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। वर्ष 1976 के 42 वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे।

धर्मनिरपेक्ष

- ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि, संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करने चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) जोड़े गए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की सभी अवधारणाएँ विद्यमान हैं अर्थात् हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था

लोकतांत्रिक

- संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद् रूप से किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है।यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथो में है ।

गणतंत्र

- प्रस्तावना में ‘गणराज्य’ शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ‘वंशागत लोकतंत्र’ तथा ‘लोकतंत्रीय गणतंत्र’ में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है।

- गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिये चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं।

पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती हैं।

दूसरी यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिये हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिये खुला होगा।

न्याय

- न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे तीन भिन्न रूपों में देखा जा सकता है- सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय।

- सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कि मानव-मानव के बीच जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो।

- आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत ना हो जाए।

- सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिलाजुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है।

- राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का अधिकार।

- सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय की इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है।

स्वतंत्रता

- यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिये अवसर प्रदान करता है।

समता

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती हैं जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध।

- इसमें भी समता के 3 आयाम शामिल हैं नागरिक ,राजनीतिक और आर्थिक

बंधुत्व

- इसका शाब्दिक अर्थ है- भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है।

- प्रस्तावना में उल्लाखित ये शब्द संविधान के दार्शनिक पक्ष को समेटे हुए हैं, जैसे- संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र शब्द भारत की प्रकृति के बारे में वर्णन करते है।न्याय, स्वतंत्रता व समानता शब्द भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बारे में बतलाते हैं।

प्रस्तावना में संशोधन की संभावना

- केशवानंद भारती मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परन्तु "मूल विशेषताओं" में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधि नियम, 1976 द्वारा अभी केवल एक बार संशोधन किया गया है जिससे प्रस्तावना में तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे।

प्रस्तावना से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या

- बेरुबारी संघ मामला (1960)

इस मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों को अस्पष्ट कहा गया था।

- केशवानंद भारती मामला (1973)

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को खारिज करते हुये यह घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।इस मामले ने प्रस्तावना के अत्यधिक महत्व पर प्रकाश डाला।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अनुच्छेद 368 के तहत मूल विशेषताओं में बदलाव किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं।

- एस.आर. बोम्मई केस (1994)

एस.आर. बोम्मई केस में घोषणा की गयी कि प्रस्तावना ने संविधान की मूल संरचना का संकेत दिया है।

- एलआईसी ऑफ इंडिया केस (1995)

एलआईसी ऑफ इंडिया केस द्वारा प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक अभिन्न अंग माना था।

- हरिहर यादव बनाम झारखंड राज्य, 2014। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य पर एक जिम्मेदारी डालता है.जिसमे प्रस्तावना वह रोशनी है जो एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करती है।

दो तथ्यो का उल्लेख आवश्यक है।

- 1 प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर रोक लगाने वाला।

- 2 यह गैर-न्यायसंगत है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू नहीं होते है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य

- ये गैर-न्यायिक है अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

- संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख सबसे पहले अमेरिकी संविधान में किया गया था।

- भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 73 शब्द हैं।

- यह भारत के संपूर्ण संविधान के अधिनियमन के बाद अधिनियमित किया गया था।

- 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था।

- प्रस्तावना में न्याय के आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) सोवियत संघ (रूस) के संविधान से लिए गए हैं।

- गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी संविधान से उधार लिया गया है।

- प्रस्तावना की भाषा को आस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।

- प्रस्तावना की शुरआत हम भारत के लोग से शुरू होती है तथा 26 नवम्बर 1949 अंगीकृत पर समाप्त होती है।

प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावना के बारे में कथन

- ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तावना को "संविधान की आत्मा" कहा गया है।

- प्रख्यात न्यायविद वा संवैधानिक विशेषज्ञ एन. ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहां है।

- अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने प्रस्तावना के संबंध में कहा था कि संस्थापको के सपने और उनकी आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए प्रस्तावना पेश की गई थी।

- संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार, प्रस्तावना ‘हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है।

- न्यायाधिपति श्री सुब्बाराव के अनुसार "प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है" ।