महिला जननांग विकृति (FGM)

महिला जननांग विकृति (FGM)

GS-2: महिलाओं से संबंधित मुद्दे (सामाजिक न्याय)

(यूपीएससी/राज्य पीएससी)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण:

महिला जननांग विकृति (FGM), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्तराष्ट्र एजेंसीज, सतत विकास लक्ष्य(SDG), महिला और बाल विकास मंत्रालय, यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ।

मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण:

महिला जननांग विकृति (FGM) के बारे में, महिला जननांग विकृति (FGM) से संबंधित वैश्विक परिदृश्य, भारत में एफजीएम की स्थिति, FGM उन्मूलन में चुनौतियाँ, महिला जननांग विकृति (एफजीएम) पर नियंत्रण हेतु सार्वभौमिक प्रयास, आगे की राह, निष्कर्ष।

17 फ़रवरी 2024

चर्चा में क्यों:

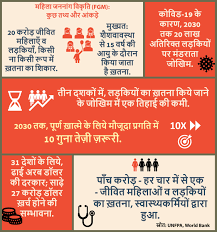

- संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा हाल ही में जारी वक्तव्य के मुताबिक़, 2024 में दुनिया भर में लगभग 44 लाख लड़कियों पर महिला जननांग विकृति (FGM) के खतरे की आशंका बन रही है।

महिला जननांग विकृति (FGM) के बारे में:

- यह सामाजिक और लैंगिक मानदंडों पर आधारित एक हानिकारक प्रथा है जिसमें गैर-चिकित्सीय कारणों से बाहरी महिला जननांग को आंशिक या पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है।

- इस कुप्रथा का उद्देश्य महिला कामुकता को नियंत्रित करना और शुद्धता, पवित्रता और निष्ठा को बनाए रखना है।

- एफजीएम ज्यादातर शैशवावस्था और 15 वर्ष की आयु के बीच की लड़कियों पर किया जाता है।

इस प्रथा का महिलाओं पर प्रभाव:

- इससे महिलाओं के मानवाधिकारों, स्वास्थ्य और गरिमा प्रभावित होती है।

- इसके गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम महिलाओं को भुगतने पड़ते हैं।

महिला जननांग विकृति (FGM) से संबंधित वैश्विक परिदृश्य:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वर्तमान में अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के 30 देशों एफजीएम से प्रभावित हैं, जहां 200 मिलियन से अधिक लड़कियों और महिलाओं को एफजीएम के अधीन किया गया है।

- एफजीएम का अभ्यास लैटिन अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ देशों में अप्रवासी समुदायों के बीच भी किया जाता है।

भारत में एफजीएम की स्थिति:

- कुछ अनौपचारिक रिपोर्टों के अनुसार, एफजीएम प्रथा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में बोहरा समुदाय के बीच प्रचलित है।

- कानून का अभाव: वर्तमान में, देश में एफजीएम प्रथा पर प्रतिबंध आरोपित करने के लिए कोई भी क़ानून अस्तित्व में नहीं है।

- 2017 में, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जवाब में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा था कि "वर्तमान में कोई आधिकारिक डेटा या अध्ययन नहीं है जो भारत में एफजीएम के अस्तित्व का समर्थन करता हो।

FGM उन्मूलन में चुनौतियाँ:

- रुढ़िवादी सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड: एफजीएम अक्सर सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों में गहराई से निहित होता है, समुदाय इसे पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के रूप में मानते हैं।

- इन गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताओं और प्रथाओं को बदलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- प्रभावित समुदायों में जागरूकता और शिक्षा का अभाव: जिन समुदायों में एफजीएम का अभ्यास किया जाता है, उनमें से कई व्यक्ति इस अभ्यास के हानिकारक परिणामों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं।

- एफजीएम से जुड़े शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता और शिक्षा की कमी इसकी निरंतरता को कायम रख सकती है।

- पर्याप्त डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग का अभाव: एफजीएम प्रचलन पर सीमित डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग मुद्दे के दायरे को समझने और हस्तक्षेप को प्रभावी ढंग से लक्षित करने के प्रयासों में बाधा डालती है।

महिला जननांग विकृति (एफजीएम) पर नियंत्रण हेतु सार्वभौमिक प्रयास:

एफजीएम के लिए जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस (ZTFGM):

- ZTFGM 2024 की थीम है: "उसकी आवाज़, उसका भविष्य"।

- महिला जननांग विकृति प्रथा को समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई करने के लिए 2003 से हर साल 6 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है।

- इस दिवस की शुरुआत अंतर-अफ्रीकी समिति (IAC) द्वारा की गई थी और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया था।

- यह दिन सरकारों, नागरिक समाज, मीडिया, स्वास्थ्य पेशेवरों, धार्मिक नेताओं, बचे लोगों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होने और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के हिस्से के रूप में 2030 तक एफजीएम को समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है।

यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) का संयुक्त प्रयास:

- यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) संयुक्त रूप से एफजीएम को समाप्त करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं।

- 2008 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम एफजीएम से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक मानदंडों को सामूहिक परित्याग की ओर स्थानांतरित करने के लिए समुदायों के साथ साझेदारी करता है।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य:

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास लक्ष्य 5 को हासिल करने के उद्देश्य से 2030 तक FGM का पूर्ण उन्मूलन करना है।

- एसडीजी 5.3 लक्ष्य में सभी हानिकारक प्रथाओं, जैसे कि बाल, कम उम्र और जबरन विवाह और महिला जननांग विकृति को खत्म करना शामिल है।

आगे की राह:

- एफजीएम पर प्रतिबंध आरोपित करने वाले मौजूदा कानूनों को प्रभावी तौर पर लागू किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रथा की सुविधा को प्रदान करने वाले लागों को दंडित किया जा सके।

- एफजीएम कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन स्वास्थ्य पर एफजीएम के हानिकारक प्रभावों के बारे में समुदायों को शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए जाने चाहिए।

- एफजीएम से निपटने के सभी प्रयास मानवाधिकार सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए, ताकि इन अधिकारों के प्रति महिलाओं का विश्वास बना रहे।

निष्कर्ष:

महिला जननांग विकृति एक वैश्विक चुनौती बनी हुई है जिसके लिए बहुआयामी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए ताकि माहिलाएं भविष्य में स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के अधिकारों के साथ अपना जीवन निर्वाह का सकें।

स्रोत-द हिंदू

-------------------------------------

मुख्य परीक्षा प्रश्न

महिला जननांग विकृति (FGM) उन्मूलन में चुनौतियों के निपटान में सार्वभौमिक प्रयासों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।