नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर

परिचय

नागरिक चार्टर एक दस्तावेज़ है जो सेवा की गुणवत्ता, सूचना, परामर्श, गैर-भेदभाव, पहुंच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार या संगठन के व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के संदर्भ में नागरिकों से संगठन की अपेक्षाएं भी शामिल हैं।

नागरिक चार्टर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- इस अवधारणा को पहली बार 1991 में ब्रिटिश प्रधान मंत्री जॉन मेजर द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में एक सरल उद्देश्य के साथ व्यक्त और कार्यान्वित किया गया था: देश के लोगों के लिए सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना ताकि ये सेवाएं लोगों की जरूरतों और इच्छाओं का जवाब दे सकें। उपयोगकर्ता.

- इस कार्यक्रम को 1998 में ब्रिटिश प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर द्वारा पुनः लॉन्च किया गया, जिसने इसे सर्विसेज फर्स्ट नाम दिया।

भारत में नागरिक चार्टर

- भारत में नागरिक चार्टर की अवधारणा को पहली बार मई 1997 में राष्ट्रीय राजधानी में "विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन" में अपनाया गया था।

- नोडल एजेंसी: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग विदेशी नागरिक चार्टर समन्वय, निर्माण और कार्यान्वयन (डीएआरपीजी)।

- डीएआरपीजी वेबसाइट भारतीय सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुमोदित 700 से अधिक चार्टरों को सूचीबद्ध करती है।

- कानून बनाना: नागरिकों का समय पर सामान और सेवा वितरण का अधिकार और शिकायत निवारण विधेयक, 2011 (नागरिक चार्टर) दिसंबर 2011 में लोकसभा में पेश किया गया था।

- हालाँकि, 2014 में लोकसभा के विघटन के परिणामस्वरूप, विधेयक समाप्त हो गया।

- कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं: नागरिक चार्टर कानूनी अनुबंधों पर बाध्यकारी नहीं हैं। वे नागरिकों को सेवाओं के प्रावधान में सुधार के लिए केवल सिफारिशें हैं।

दूसरी एआरसी रिपोर्ट की सिफ़ारिशें

- केवल चार्टर घोषित करने से संगठन के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सहभागिता और प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ स्थापित करना महत्वपूर्ण है।

- नागरिक चार्टर का निर्माण एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें मुख्य कार्यालय व्यापक दिशानिर्देश पेश करे।

- चार्टर को न केवल वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया जाना चाहिए, बल्कि अत्याधुनिक कर्मचारियों के संपर्क के माध्यम से भी विकसित किया जाना चाहिए जो अंततः इसे लागू करेंगे, साथ ही उपयोगकर्ता के साथ भी।

- नागरिक चार्टर को मात्रात्मक दृष्टि से दृढ़ प्रतिबद्धताएँ स्थापित करनी चाहिए।

- नागरिक चार्टर में स्पष्ट रूप से उस राहत का उल्लेख होना चाहिए जो सेवा के वादे किए गए मानकों को पूरा करने में विफल रहने पर संगठन प्रदान करने के लिए बाध्य है।

- चूंकि नागरिक चार्टर एक जीवित दस्तावेज़ है, इसलिए इसकी समीक्षा कम से कम हर छह महीने में की जानी चाहिए।

- नागरिक चार्टर के विकास, कार्यान्वयन और निगरानी में सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें।

नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याएँ:

- मूल संगठन के अंतर्गत सभी कार्यालयों के लिए एक समान नागरिक चार्टर रखने की प्रवृत्ति। नागरिक चार्टर को अभी भी सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा नहीं अपनाया गया है। इसमें स्थानीय मुद्दों की अनदेखी की गयी है.

- अधिकांश मामलों में भागीदारी तंत्र से रहित, अत्याधुनिक कर्मचारियों के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार नहीं किया गया जो अंततः इसे लागू करेंगे।

- चार्टर्स को शायद ही कभी अद्यतन किया जाता है, जिससे यह एक बार का अभ्यास बन जाता है, समय के साथ स्थिर हो जाता है।

- सार्थक और संक्षिप्त नागरिक चार्टर की कमी, महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव जो अंतिम उपयोगकर्ताओं को एजेंसियों को जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक है।

- अंतिम उपयोगकर्ताओं का केवल एक छोटा प्रतिशत नागरिक चार्टर में की गई प्रतिबद्धताओं के बारे में जानता है क्योंकि वितरण वादे के मानकों के बारे में जनता को संचार और शिक्षित करने के प्रभावी प्रयास नहीं किए गए हैं।

- नागरिक चार्टर का मसौदा तैयार करते समय अंतिम उपयोगकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों और गैर सरकारी संगठनों से परामर्श नहीं किया जाता है। चूंकि नागरिक चार्टर का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाना है, इसलिए हितधारकों के साथ परामर्श जरूरी है।

- इससे यह आकलन करना कठिन हो जाता है कि सेवा का वांछित स्तर हासिल किया गया है या नहीं।

- संगठनों द्वारा अपने नागरिक चार्टर का पालन करने में बहुत कम रुचि दिखाई गई। चूंकि संगठन के चूक करने पर नागरिक को मुआवजा देने के लिए कोई नागरिक अनुकूल तंत्र नहीं है।

भारत में नागरिक चार्टर का महत्व

- नागरिकों के प्रति सरकारी संगठनों की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। नागरिकों को पता है कि वे किन सेवाओं के हकदार हैं और सेवा वितरण की समयसीमा क्या है।

- सार्वजनिक सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के रूप में नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना। वे अधिकार के रूप में सेवाओं की मांग कर सकते हैं।

- नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से बताकर सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार और मनमाने कार्यों को कम करें।

- सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-सीमा तय करके प्रशासन को उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनाएं।

- प्रक्रियाओं के मानकीकरण और सरलीकरण के माध्यम से संचालन और सेवा वितरण में दक्षता में सुधार करना।

- प्रदर्शन का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए मानक प्रदान करें। चार्टर एक बेंचमार्क है जिसके आधार पर सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी की जा सकती है।

- फीडबैक के आधार पर सार्वजनिक सेवाओं में निरंतर सुधार लाने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करें।

- उन नागरिकों के लिए शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करना जिनकी सेवाओं से इनकार किया गया है या देरी से दी गई है। चार्टर शिकायत दर्ज करने के लिए एक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है।

- चार्टर निर्माण और कार्यान्वयन पर इनपुट मांगकर शासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

- सरकारी संगठनों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं के रूप में उनकी भूमिका की ओर पुनः उन्मुख करना।

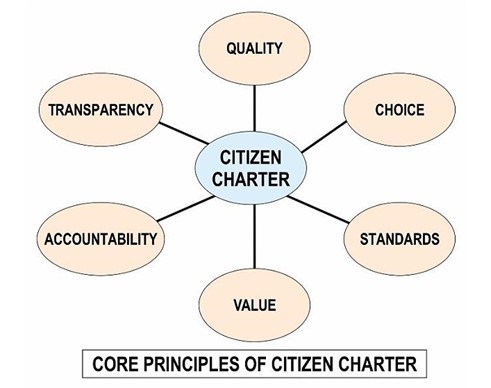

नागरिक चार्टर के उद्देश्य:

- गुणवत्ता: नागरिक चार्टर विभागों द्वारा दी जाने वाली और जनता द्वारा अपेक्षित सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करता है। उदाहरण - आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी डिजिटल प्रारूप में सुपाठ्य प्रारूप में प्रदान की जाती है।

- विकल्प: सरकार को लोगों को विभिन्न विकल्प प्रदान करने चाहिए, ताकि लोग अपनी प्राथमिकताओं और विकल्पों के अनुसार सेवाओं का लाभ उठा सकें। उदाहरण: लोगों को सिलेंडर या पाइप कनेक्शन के माध्यम से एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है।

- मानक: नागरिक चार्टर विभिन्न सेवाओं के लिए मानक निर्दिष्ट करता है जो लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जागरूक बनाता है। उदाहरण: विभिन्न निजी एजेंसियों और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित जल गुणवत्ता मानकों को प्रकाशित किया जाता है, जो लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सेवा मानकों का चयन करने की अनुमति देता है।

- मूल्य: सरकार द्वारा करदाताओं के पैसे से सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। सरकार राशि को विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करने और लोगों की संतुष्टि में सुधार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। उदाहरण: आरटीआई के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी डिजिटल प्रारूप में दी गई है, इससे करदाताओं के पैसे की बचत होती है क्योंकि कागजों पर कम पैसा खर्च होता है। इससे लोगों की संतुष्टि भी बढ़ती है क्योंकि जानकारी समय पर उपलब्ध होती है।

- जवाबदेही: नागरिक चार्टर विभाग की जवाबदेही को लागू करता है क्योंकि नागरिक सेवा मानकों और सेवाओं के वास्तविक प्रदर्शन से अवगत होते हैं।

- पारदर्शिता: नागरिक चार्टर लोगों को सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और योजनाओं का पालन करता है। इनमें से कोई भी विचलन लोगों को संबंधित दिवंगत से शिकायत निवारण की मांग करने का अवसर देता है। उदाहरण: राजस्थान सरकार का जन सूचना पोर्टल।

नागरिक चार्टर की आलोचना

- लोगों में जागरूकता और ज्ञान की कमी, इसलिए सेवा चाहने वालों के बीच विश्वास की कमी।

- नागरिक की जिम्मेदारी का कोई जिक्र नहीं है।

- अपर्याप्त स्टाफ प्रशिक्षण के कारण चार्टर केवल एक प्रारूप बनकर रह जाता है और ठीक से लागू नहीं हो पाता है।

- नागरिक चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है।

- अधिकांश मामलों में, चार्टर समावेशी परामर्श के माध्यम से तैयार नहीं किए जाते हैं।

- इसे बनाते समय दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखने के लिए इसकी आलोचना की गई है।

- निर्दिष्ट मानक अक्सर मापनीय नहीं होते हैं, जिससे पूरा प्रयास बेकार हो जाता है।

- ऐसा माना जाता है कि संगठन अपने चार्टरों को क्रियान्वित करने और उनका पालन करने में अनिच्छुक हैं।

- सभी संगठनों, विभागों आदि के लिए एक मानकीकृत नागरिक चार्टर रखने की प्रवृत्ति है जो एक ही मूल संगठन का हिस्सा हैं। चार्टर को विशिष्ट कार्यालय/एजेंसी की आवश्यकताओं और संचालन के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

- पूरे देश में केवल कुछ सौ चार्टर ही स्वीकार किये गये हैं। सार्वभौमिक चार्टर स्वीकृति के संदर्भ में, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- चार्टर के निर्माण के प्रत्येक चरण में नागरिकों और कर्मचारियों से परामर्श करने की आवश्यकता है।

- मुख्य विशेषताओं के बारे में कर्मचारियों का उन्मुखीकरण

- नागरिक चार्टर अपने आप में एक लक्ष्य नहीं हो सकता है, बल्कि यह अंत का एक साधन है - यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण है कि नागरिक हमेशा किसी भी सेवा वितरण तंत्र के केंद्र में है।